Aspectos sociales de la ciencia. Introducción

Varios de estos aspectos tienen un claro componente social. Esos son los que más nos van a interesar en la asignatura que tratamos en este sitio.

Seguramente la aproximación más esencial a lo que es ciencia la encontramos en la filosofía de la ciencia. Dentro de ella, una de las posturas estrella es la que planteó Thomas Kuhn en su "Estructura de las revoluciones científicas", en la que señala la importancia del consenso entre científicos para establecer el "paradigma" vigente en un momento dado. Profundizamos un poco en esto con una entrada sobre filosofía de la ciencia y una sobre Kuhn.

Es fácil ver también la importancia de la ciencia, especialmente a través de sus aplicaciones tecnológicas, en el desarrollo económico y social de los países. La producción industrial está basada en patentes, innovación en productos que tiene lugar gracias a la actividad investigadora tanto de los departamentos de las empresas como en organismos públicos (dependiendo de que sea más básica o aplicada). Por su parte, la bomba atómica o la disponibilidad de métodos anticonceptivos seguros y baratos (entre una miríada de posibles ejemplos) han cambiado por completo las dinámicas sociales a todos los niveles. Ciencia, tecnología y sociedad conforman un sistema (bastante complejo, por cierto) con diversos agentes, modelos de funcionamiento e indicadores. A esto dedicaremos una serie de entradas con la etiqueta "(3) Sist. CTS".

Ese sistema CTS también podemos verlo como un sector económico productivo. Este sector estaría basado en el conocimiento innovador. Nos asomaremos a la gestión de dicho conocimiento con unas pocas entradas que nos ayuden a comprender y reflexionar sobre la propiedad industrial (patentes). Las identificaremos con la etiqueta "(4) Pat".

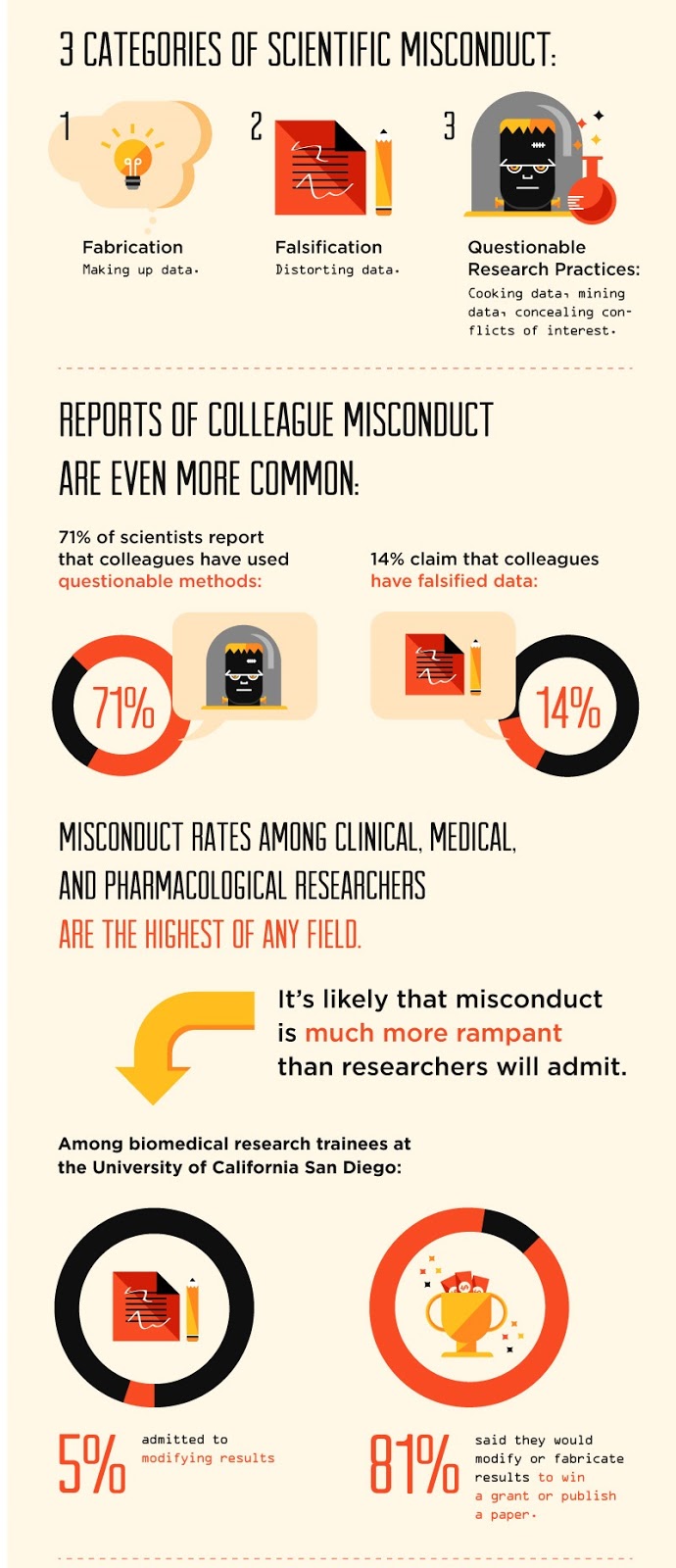

Pero antes de entrar en el desarrollo de esos aspectos sociales dedicaremos unas entradas (el "tema 2") a lo que podríamos llamar aspectos éticos de la ciencia: el fraude científico y sus implicaciones. Un asunto menos anecdódico e inocente de lo que puede parecer a priori.

Así pues, a partir de aquí se encuentran las entradas que desarrollan los 4 temas comentados:

(1) Filosofía

(2) Fraude

(3) Sis. CTS

(4) Patentes

Ciencia, una aproximación "vectorial".

De este modo podemos entender que haya científicos no profesionales, que cumplirían la dimensión "actitud vital" pero no la "actividad profesional". Las dimensiones "actitud vital", "conocimiento especial" y "cuerpo de conocimientos" son las que podemos rastrear hasta los orígenes de la actividad científica, probablemente unida a los orígenes del hombre. Sin embargo las dimensiones profesional e industrial son relativamente recientes, del siglo XX podríamos decir. La dimensión social habría aparecido a medio camino, en la medida en que los científicos formaran comunidades, mucho antes del SXX.

Una forma alternativa de acercarse a una definición es en negativo, definir lo que no es, de forma que el complementario se aproximaría a lo que buscamos. ¿Qué podríamos decir de lo que no es ciencia? Queda resumido en la figura 2.

Vemos también diferentes tipos de enunciados respecto de lo que no es la ciencia. En cuanto al tipo de conocimiento no es el que se deriva de presupuestos inmutables (por ejemplo de la fe) no el que se ha demostrado incierto (mentira). Otra cosa es que no se pueda establecer que un enunciado sea verdadero, pero si se puede establecer que sea falso, y entonces no formará parte del cuerpo de conocimientos que es la ciencia (en una de sus dimensiones). Tampoco enunciados vacíos, ejercicios de lógica vacía y nominalismo confuso (elucubraciones o imposturas intelectuales) forman parte de ese cuerpo de conocimientos especia que llamamos ciencia. Por otro lado, hay actitudes vitales hacia la naturaleza diferentes de la científica, y algunas son tan interesantes y humanas como aquella. Lo mismo se puede decir respecto de las actividades intelectuales.

Esta visión tan sintética (y en cierto modo parcial y operativa) de la ciencia se puede completar y ampliar con las visiones de otros autores y puntos de vista recogidos como entradas en otro blog, aquí. Recomiendo echar un vistazo al menos.

Filosofía de la ciencia

Los paradigmas de Kuhn

Esta caja se puede identificar con el paradigma, el concepto central de Thomas Kuhn en su teoría de las revoluciones científicas. Kuhn plantea una evolución de las disciplinas científicas (una vez establecidas como tales) en las que se alternan períodos de “ciencia normal” con momentos de revolución.

En las fases de ciencia normal la comunidad científica asume de forma consensuada un conjunto de teorías que conforman “el paradigma” científico del momento. La tarea en estas fases consiste en ir intentando explicar cuestiones novedosas en el marco del paradigma vigente, o dicho de otro modo, ir extendiendo el ámbito de validez del paradigma. En esta tarea van apareciendo casos que no encajan, anomalías. Mientras no son demasiadas pasan desapercibidas pero a medida que la cantidad de anomalías aumenta, puede dar lugar a una situación de crisis que se supera con la creación de un nuevo paradigma. El nuevo esquema es mejor que el anterior dado que debe explicar las mismas cosas que el anterior más las anomalías, o al menos buena parte de ellas.

Merece la pena ampliar un poco este resumen tan sintético de "La estructura de las revoluciones científicas" de Kuhn, por ejemplo echando un vistazo a las entradas de la Wikipedia del autor y de la obra:

Thomas S. Kuhn

The Structure of Scientific Revolutions

Fraude científico

Seguro que se pueden encontrar muchos textos interesantes más...

Se ha destapado un caso muy ilustrativo en el que se ha detectado un caso de plagio, se ha abierto una investigación y se ha terminado por ECHAR LA CULPA AL BECARIO, aunque había más firmantes, estos quedaron exonerados por su universidad. En el texto del enlace ya hay suficientes comentarios.

Sobre el aumento de los casos de malas prácticas en ciencia (que se puede encontrar bastante información) dejo un par de ejemplos (de libre acceso):

Muchos resultados publicados están mal

En 2005 se publicó un artículo con el escandaloso reclamo de que la mayoría de lo publicado en ciencia (en medicina en concreto) está mal (está en abierto, AQUI). El autor, John Ioannidis, es médico y un reputado investigador en el funcionamiento de la ciencia (o "meta-investigación" como pone en la wikipedia).

Una explicación muy didáctica del argumento central de ese trabajo, y algunas otras cuestiones interesantes sobre la publicación de malos resultados en este vídeo de Veritasium (un canal magnífico):

Publicar resultados negativos (y el problema de no hacerlo)

La no publicación de resultados negativos se convierte en un problema esencial en las disciplinas que tratan temas más complejos (más que el ejemplo que he puesto al comienzo y similares). En problemas más próximos a los primeros principios, la "reproducibilidad" es el juez último: si las piedras caren para abajo, un experimeto negativo es casi seguro que fue un error, y la reproducibilidad del hecho real minimiza (o aún anula) el problema de la no publicación de resultados negativos. En las ciencias de la vida, por ejemplo, las cosas son mucho más complejas, y que un medicamento, fertilizante o similar produzca el efecto deseado o no, depende de muchísimos factores. En cada experimento se analizan algunos de esos factores intentando dejar fijos todos los demás (incluyendo su efecto en experimentos "blanco"). En estos casos los resultado negativos incorporan tanta información como los positivos. De hecho las valoraciones finales sobre la efectividad de los productos testados se basan en "metaestudios" (estudios sobre los estudios) en los que se analizan los resultados obtenidos por múltiples investigadores en diversas condiciones experimentales. Es obvio que la no publicación de resultados negativos desviará el resultado final hacia positivos... falsos.

Una de las soluciones propuestas para evitar el sesgo de la publicación positiva es el preregistro de experimentos: la conveniencia (eventual obligatoriedad) de que los experimentos que se vayan a realizar hayan de ser registrados con anterioridad (en algún tipo de repositorio abierto), de forma que ocurra lo que ocurra con el experimento se disponga de la información pertinente. Sobre este tema del preregistro (incluso analizando efectos secundarios perniciosos y como minimizarlos) recomiendo leer este comentario de "neuroskeptic", especialmente centrado en psicología y neurociencias, pero extendible a todas las ciencias de la vida y a todas las ciencias en general.

Sobre toda esta cuestión, hay una estupenda charla TED de Ben Goldacre (un médico que se ha especializado en este problema). 20 minutos que merecen la pena:

Corregir errores, retirar artículos

Y más trabajos sobre la retracción de artículos, de nuevo Francis recoge en una entrada las posibles razones que llevan a los editores a evitar la retracción de artículos. Además de la propia entrada, se referencian una serie de artículos sobre el tema (de buenas revistas) cuya revisión puede ser objeto de un trabajo interesante. No me resisto a copiar la siguiente gráfica, aunque no se muy bien de dónde sale no cómo se han calculado los datos.

Datos sobre malas prácticas

Interesantes números los que presenta esta infografía (bajándote la imagen se ve mejor).

La creó un sitio que se llamaba http://www.clinicalpsychology.net/ y que ha desaparecido de la red. Buscando por imágenes se encuentra la misma "copiada" como aquí, pero no doy con referencia al original. A pesar de ello, las referencias de los datos están al final y me sigue pareciendo fiable e interesante.

Algunas malas prácticas

Involucrarse emocionalmente con los resultados

La capacidad de curar por el simple convencimiento de que algo va a curar es bien conocida y tiene nombre: efecto placebo. Está estudiadísimo, y se sabe que el valor "curativo" de una pastilla que no contiene nada depende de su tamaño, color y precio. También existe su contrario, el nocebo, que consiste en el empeoramiento que se sufre al dejar de tomar algo que, aunque no tenía efecto real, tenía al paciente convencido de su funcionamiento. El conocimiento de estos efectos ha generado procedimientos para que los resultados científicos se independicen de ellos, se trata del "doble ciego", a dos grupos se les aplican tratamientos iguales (las mismas pastillas) solo que uno con el principio activo a testear y otro sin él. No deben saber cual es cual ni el paciente ni el médico (por eso lo de doble ciego), ya que se ha comprobado que la "confianza" del médico se transmite al paciente que sufre la autocuración.

La capacidad de curar por el simple convencimiento de que algo va a curar es bien conocida y tiene nombre: efecto placebo. Está estudiadísimo, y se sabe que el valor "curativo" de una pastilla que no contiene nada depende de su tamaño, color y precio. También existe su contrario, el nocebo, que consiste en el empeoramiento que se sufre al dejar de tomar algo que, aunque no tenía efecto real, tenía al paciente convencido de su funcionamiento. El conocimiento de estos efectos ha generado procedimientos para que los resultados científicos se independicen de ellos, se trata del "doble ciego", a dos grupos se les aplican tratamientos iguales (las mismas pastillas) solo que uno con el principio activo a testear y otro sin él. No deben saber cual es cual ni el paciente ni el médico (por eso lo de doble ciego), ya que se ha comprobado que la "confianza" del médico se transmite al paciente que sufre la autocuración.Fraude "inverso" (contra los porpios científicos).

Recientemente se ha hecho especialmente grave el caso de las "editoriales depredadoras", para entender este fenómeno por favor leed esta entrada de Francis (es muy breve) de donde tomo la figura de abajo.

Sistemas Ciencia- Tecnología - Sociedad

No es difícil darse cuenta de que hay interrelaciones entre la generación de conocimiento científico y conocimiento aplicado, entre este y la mejora de procesos productivos y entre estos y la mejora de la calidad de vida en general en un determinado entorno social. El círculo se cierra cuando comprobamos que la generación del conocimiento científico está muy fuertemente financiada por la sociedad en general a través de los impuestos. A este conjunto de relaciones es lo que se denomina "sistema ciencia tecnología sociedad" (o de otras maneas parecidas). Ahora bien, una cosa es darse cuenta de que hay elementos interrelacionados y otra disponer de un modelo explícito realista de ese sistema, tanto más en cuanto que es un sistema que evoluciona en el tiempo.

La figura 1 es una representación del modelo que se consideraba desde las instituciones navarras hace unos años, cuando existía la Agencia Navarra para la Innovación (ANAIN) ya extinta y que servía de base para plantear políticas de fomento del mismo. La mantengo a pesar de su caducidad porque aparecen claramente los tres elementos: ciencia, tecnología y Empresa (que podría ser “sociedad”), y en pie de igualdad, algo que se va difuminando en subsiguientes versiones

Actualmente en Navarra está en vigor el "Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra" (https://pctin.navarra.es/es/). En este documento no hay un planteamiento explícito del sistema de CTS, aunque implícitamente sí está presente a lo largo de todo el documento, y se considera el conocimiento (el I+D) como uno de los elementos clave de desarrollo regional. Como figura 2 vemos lo más parecido a un modelo que se encuentra en el documento (página 32), una figura muy genérica (no descrita en el texto):

Dentro de esos sistemas CTS, más centrados en lo social (como la S4) o más equilibrados, como el inicial, podemos considerar un subsistema el relativo exclusivamente a la investigación y desarrollo, con agentes, financiadores, productos, etc. Una visión interesante de ese subsistema la encontramos en un artículo de Ángel Pestaña (enlace al pdf en MiAulario), un poco antiguo ya (pero perfectamente válido y al que no encuentro sustituto). De ahí está tomada la figura 4.

Además del modelo, se analizan algunas cuestiones sobre su eficiencia. Los datos que en el aparecen dan cuenta del origen del sistema CTS en España, ya que aparece información de los primeros planes estatales de financiación de la ciencia (lo que en EEUU había ocurrido dos décadas antes).

Percepción social de la ciencia

I+D+ ¿qué?

Indicadores de la ciencia en España

Al final de la entrada sobre sistemas CTS (Ciencia, Tecnología, Sociedad) se incluian los enlaces a las páginas del INE donde se recogen los indicadores del sistema (comentando lo engorroso que es manejarse por allí sin una formación previa). Afortunadamente, la FECIT tiene un sitio más amigable donde recoge algunos de los indicadores más relevantes. (Enlace a la página de indicadores de FECYT)

El aspecto de esta página (en el momento de consultarla en marzo de 2025) es:

Patentes

En alguna edición anterior del curso se ha realizado un trabajo colectivo dividiendo el tema en una serie de bloques. Aunque no vayamos a hacerlo aqui, sirve para "desmenuzar" la cuestiónEstos bloques son:

Patentar vida

2.- De ABG IP (una firma especializada en propiedad industrial en Europa) https://abg-ip.com/es/patentar-seres-vivos/

¿Merece la pena patentar?

Sobre la esencia misma de poseer una idea

Se trata de un vídeo de Vsauce ("Who owns the Moon?"), un canal de youtube interesantísimo en el que reflexionan sobre temas curiosos con muchos datos interesantes.

Patentes por países

En un maravilloso sitio lleno de visualizaciones espectaculares encontramos esta sobre patentes.

Los enlaces serían: El sitio https://www.visualcapitalist.com/

El artículo sobre patentes: https://www.visualcapitalist.com/cp/countries-new-patents/

(allí se puede acceder a la imagen a más resolución)